Dès l’entrée en vigueur du Règlement XVII en 1912, la résistance s’organise dans les écoles franco-ontariennes. Des commissions scolaires bilingues, suivant l’exemple de la Commission des écoles séparées d’Ottawa, donnent la consigne à leurs enseignants de continuer à enseigner en français comme si la politique du ministère n’existait pas. En plusieurs endroits, les enfants quittent l’école à l’arrivée de l’inspecteur anglo-protestant. Si l’inspecteur entre en classe, les élèves ont déjà caché leurs livres français. Plusieurs commissions scolaires refusent les subventions gouvernementales devant l’injustice du Règlement XVII. La résistance des élèves, des enseignants, des parents et des commissaires franco-ontariens fascine tous les Canadiens français. Lors d’une séance publique de la Société du parler français au Canada tenue à l’Université Laval (Québec) le 4 février 1914, Alphonse-Télesphore Charron, président de l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario (ACFEO), prononce un discours dans lequel il souligne que les élèves franco-ontariens des écoles de la résistance participent au réveil national des Canadiens français de l’Ontario.

Cependant, cette forme de résistance n’est pas possible partout. Plusieurs commissions d’écoles séparées dans lesquelles les Franco-Ontariens sont en minorité ne veulent pas se priver des subventions du ministère de l’Éducation et acceptent d’appliquer le Règlement XVII. Dans quelques localités, des Franco-Ontariens, sous la direction de leur curé et de l’ACFEO, décident de résister en ouvrant des écoles « libres ». Ces écoles sont des établissements privés complètement indépendants du ministère de l’Éducation. Elles sont donc libres de ne pas appliquer le Règlement XVII. Cependant, elles ne peuvent recevoir de subventions gouvernementales. Elles sont financées par les parents, qui doivent s’imposer des sacrifices en continuant de payer leurs impôts scolaires. Des écoles libres sont créées à Green Valley (1916), à Welland (1920), à Windsor (1922) et à Pembroke (1923). Les écoles libres de Green Valley et de Pembroke deviennent célèbres dans tout le Canada français. Partout, le rôle des femmes franco-ontariennes dans la résistance au Règlement XVII est déterminant. En 1935, le père Arthur Joyal, directeur du secrétariat de l’ACFEO, soulignera, dans une conférence prononcée lors d’un banquet de la Fédération des femmes canadiennes-françaises, la contribution des femmes dans la résistance franco-ontarienne.

- La commission des écoles séparées

- À la défense de l’école Guiges

- L’école libre de Green Valley

- L’école libre de Pembroke

La commission des écoles séparées

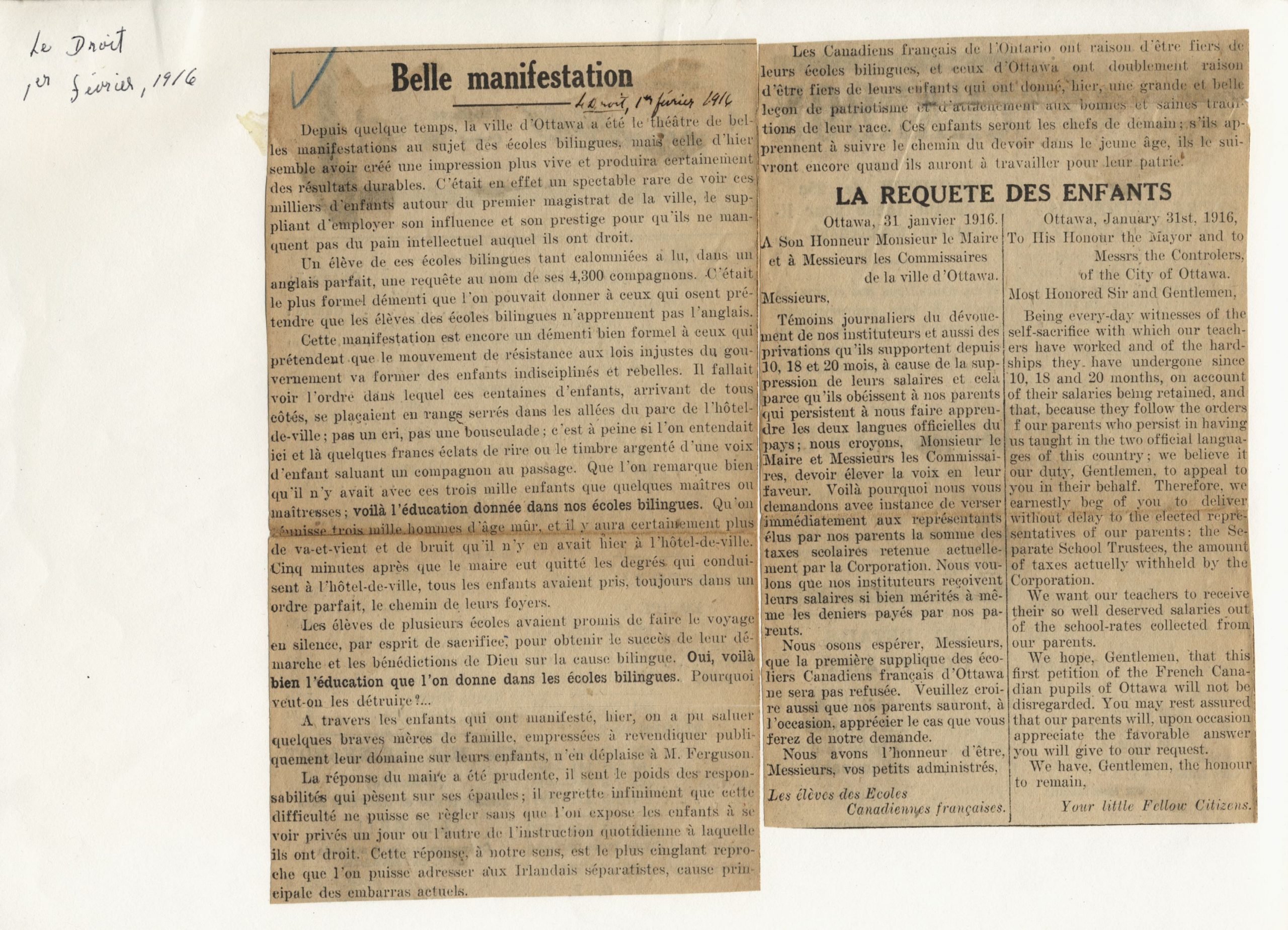

En 1912, le président du Conseil des écoles séparées d’Ottawa (CESO), Samuel Genest, donne le ton à la résistance franco-ontarienne. Sous sa direction, la CESO ordonne aux enseignants des écoles de sa commission d’ignorer le Règlement XVII. L’exemple d’Ottawa est suivi par plusieurs commissions scolaires franco-ontariennes. Cependant, en 1914, une partie des commissaires catholiques de langue anglaise, estimant que les commissaires francophones les empêchent de recevoir leurs subventions gouvernementales, font une requête devant les tribunaux pour qu’un ordre soit donné à la CESO de se plier au Règlement XVII. L’injonction Mackell paralyse la CESO. En effet, la CESO n’a plus de pouvoir d’emprunt et ne peut plus payer ses enseignants. En septembre 1914, les écoles restent fermées pendant plusieurs jours. Puis, le 16 septembre 1914, Samuel Genest ouvre les écoles en demandant aux enseignants laïcs et religieux d’enseigner malgré le risque de ne pas recevoir de salaire.

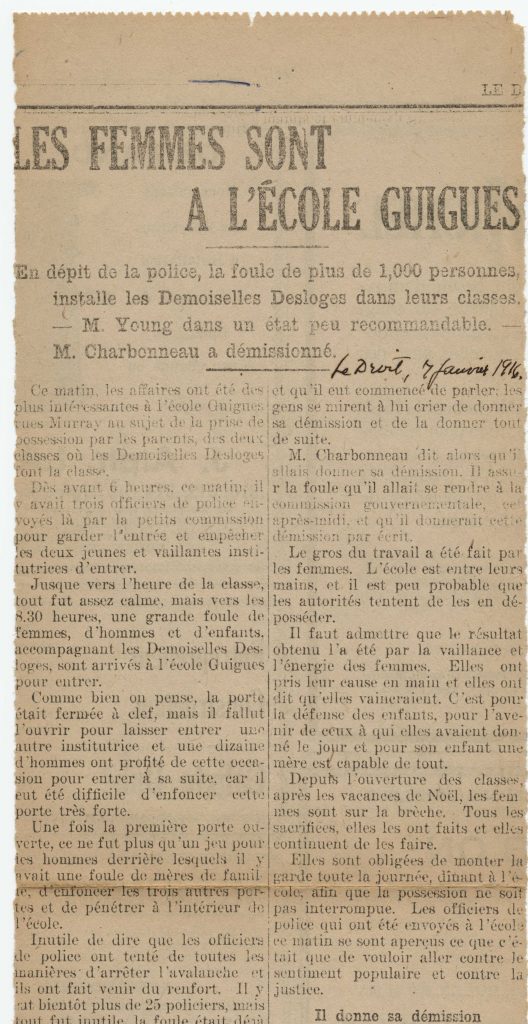

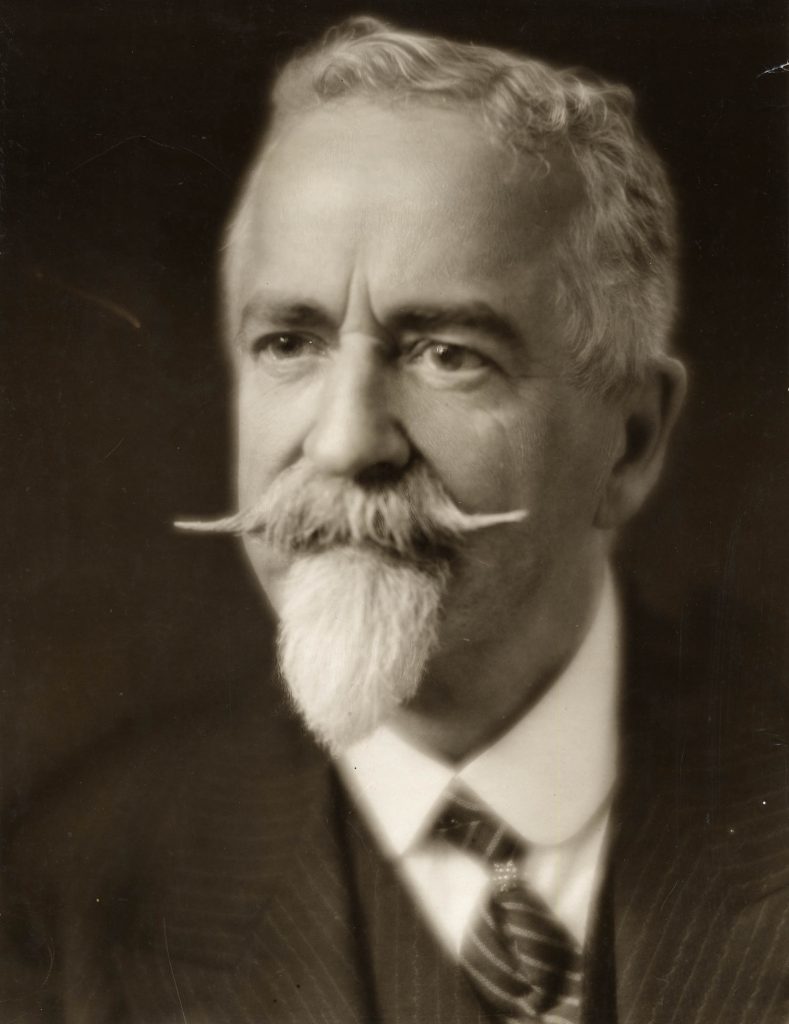

En 1915, le gouvernement ontarien nomme une nouvelle commission des écoles séparées d’Ottawa pour remplacer le CESO, pourtant formé de commissaires élus. Pendant l’été 1915, la « Petite Commission », composée de Denis Murphy, D’Arcy McGee et Arthur Charbonneau, tentent de trouver de nouveaux enseignants pour deux classes de l’école Guigues. Or, Samuel Genest avait déjà embauché Diane et Béatrice Desloges pour ces classes. À la rentrée scolaire, les demoiselles Desloges se présentent en classe, accompagnées par de nombreux parents. Le secrétaire de la « Petite Commission », leur demande de quitter car deux autres enseignantes ont été embauchées à leur place. Mais les parents présents réussissent à imposer les demoiselles Desloges comme enseignantes. Le 28 septembre, le secrétaire de la « Petite Commission » vient offrir un salaire aux demoiselles Desloges à la condition qu’elles se soumettent au Règlement XVII. Elles refusent. Le 4 octobre, la « Petite Commission » menace les demoiselles Desloges d’emprisonnement et leur demande de quitter l’école Guigues. Mais les contribuables francophones de la CESO demandent aux demoiselles Desloges de continuer à enseigner et protestent contre le gouvernement ontarien et, surtout, contre la « Petite Commission » qu’ils considèrent illégale. Le gouvernement réplique en révoquant les certificats d’enseignement des demoiselles Desloges. Les parents réagissent en établissant leurs classes dans la chapelle Notre-Dame du Sacré-Coeur de la rue Murray. Tous leurs élèves les suivent. À l’école Guigues, les deux enseignantes embauchées par la « Petite Commission » font la leçon à des bancs vides.

Quelques jours plus tard, une grande fête est organisée en l’honneur des demoiselles Desloges par l’ACFEO, l’Union Saint-Joseph et des centaines de parents. Par leur refus de se soumettre au Règlement XVII, les demoiselles Desloges deviennent des héroïnes de la résistance franco-ontarienne. Le 8 octobre, les classes des demoiselles Desloges sont emménagées dans les locaux de deux magasins laissés vacants appartenant à Alfred Charbonneau. Mais les parents veulent reprendre leur école. Après les vacances de Noël, ils décident de prendre les choses en main. À la rentrée des classes en janvier 1916, des mères et des grands-mères de familles canadiennes-françaises prennent le contrôle de l’école Guigues. À Ottawa, l’année 1916 sera celle des grandes manifestations de la résistance franco-ontarienne.

À la défense de l’école Guiges

À Ottawa, l’année 1916 commence avec un grand coup d’éclat à l’école Guigues. Le matin du mardi 4 janvier 1916, les mères des élèves de l’école indépendante des demoiselles Desloges ordonnent à leurs enfants de reconduire leurs enseignantes à l’école Guigues. Le groupe réussit à reprendre l’école et à chasser les membres de la « Petite Commission » dont le bureau est situé dans l’école. Armées de ciseaux et d’épingles à chapeau, elles montent la garde à l’entrée. Cependant, la « Petite Commission » obtient une injonction contre les demoiselles Desloges pour qu’elles quittent immédiatement l’école, faute de quoi elles seront arrêtées et mises en prison. En dépit de l’injonction, les demoiselles Desloges enseignent à l’école Guigues. Pendant les heures de classe, elles sont protégées par les gardiennes de l’école. Le soir, les enseignantes et les gardiennes rentrent à la maison. Mais le matin du vendredi, 7 janvier 1916, avant l’arrivée des gardiennes, des policiers venus à la demande de la « Petite Commission » sont à l’école Guigues pour empêcher les demoiselles Desloges d’entrer. Cependant, une foule d’hommes, de femmes et d’enfants accompagne les enseignantes. Les hommes et les femmes réussissent à entrer dans l’école. Des élèves font entrer les demoiselles Desloges par une fenêtre. Les femmes reprennent le contrôle de l’école. Le président de la « Petite commission », Arthur Charbonneau, tente de convaincre les parents de reconnaître la légitimité des enseignantes nommées par sa commission, mais les parents obtiennent plutôt sa démission. Puis, les femmes le sortent de force. Dans l’après-midi, le président du Conseil des écoles séparées d’Ottawa (CESO), Samuel Genest, vient saluer la victoire des parents. De leur côté, les gardiennes de l’école Guigues restent à leur poste jour et nuit. Dès le lundi suivant, les demoiselles Desloges enseignent à l’école Guigues.

Le rôle extraordinaire joué par les mères et les grand-mères de familles dans la prise de l’école Guigues, au nom de la langue française, étonne les contemporains, dont le père Rodrigue Villeneuve, professeur au scolasticat Saint-Joseph d’Ottawa et futur cardinal de Québec. Dans une lettre extraordinaire rédigée pendant les événements et adressée à l’abbé Lionel Groulx, le père Villeneuve raconte en détails la prise de l’école Guigues par les parents et les élèves menés par une « escouade d’amazones ».

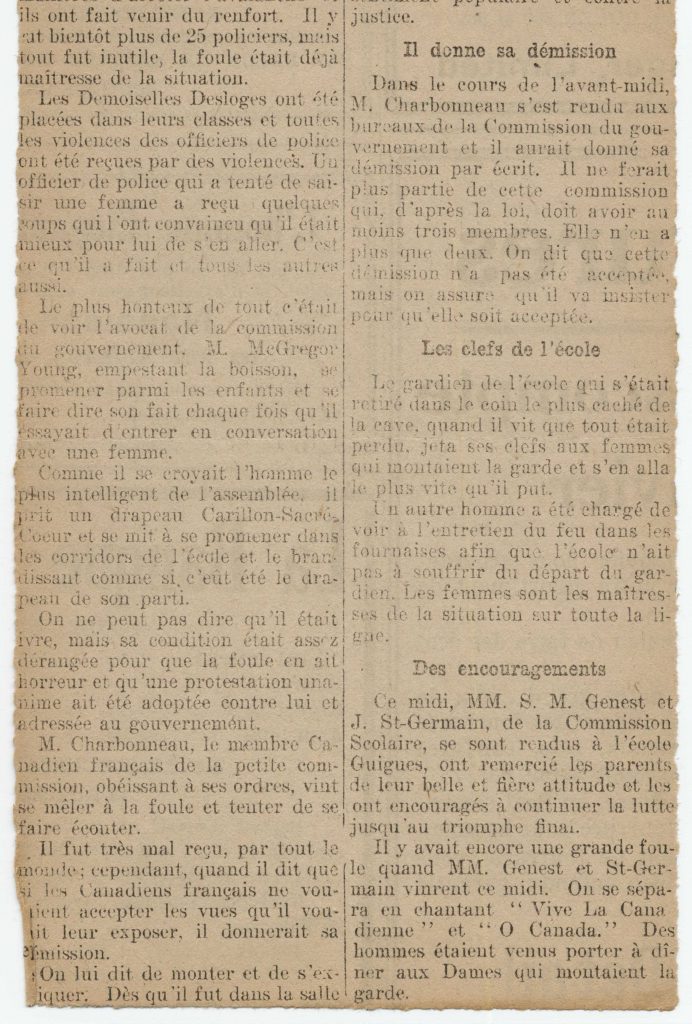

D’autre part, l’héroïsme des « Madeleine de Verchères » de l’école Guigues a un effet catalyseur sur les forces de la résistance franco-ontarienne. À la fin du mois de janvier, la tension est palpable dans toutes les écoles de la CESO. Débute alors une série de manifestations des élèves francophones d’Ottawa. Le 31 janvier, ils se rendent à la mairie d’Ottawa pour réclamer justice pour leurs écoles et le paiement du salaire de leurs enseignants. Mais rien n’y fait. L’ACFEO et la CESO adoptent une nouvelle stratégie afin d’obtenir l’appui de l’opinion publique et des gouvernements. Le 3 février 1916, le jour de l’incendie du Parlement canadien, les dix-sept écoles de la CESO ferment leurs portes. Dès lors, les 4 300 élèves francophones de la CESO font la grève et paradent régulièrement en brandissant des pancartes dans les rues d’Ottawa. Une chanson sur le Règlement XVII reprend l’air de « It’s a Long Way to Tipperary », une célèbre chanson de la Première Guerre mondiale. Le 17 février, ils parcourent les rues en voiture. Ils continuent à manifester jusqu’au printemps. Jusqu’à la fin du mois de juin 1916, les écoles sont surveillées par des équipes de gardiennes. Les écoles de la CESO ouvrent à nouveau leurs classes à l’automne 1916. En novembre 1916, le Conseil privé de Londres déclare la « Petite Commission » illégale. La CESO peut reprendre ses activités normalement. Samuel Genest décide de payer les salaires en retard que la CESO devait à ses enseignants. Cependant, des contribuables anglophones intentent une poursuite judiciaire contre Genest afin de le faire emprisonner. Mais l’intervention du pape Benoît XV, qui défend aux catholiques de l’Ontario de se poursuivre entre eux pour des questions de langue, met un terme aux procédures judiciaires. Jusqu’en 1927, le CESO va continuer à s’opposer au Règlement XVII.

L’école libre de Green Valley

La première école libre établie pour résister au Règlement XVII apparaît à Green Valley, petit village à majorité canadienne-française du comté de Glengarry, dans le diocèse d’Alexandria. L’école séparée de Green Valley est alors fréquentée par 41 élèves francophones et 18 élèves anglophones. En 1914, la commission scolaire décide d’embaucher Léontine Sénécal pour qu’elle enseigne en français. Cependant, un contribuable anglophone décide de poursuivre en justice deux commissaires francophones. Le plaignant soutient que l’enseignante a été embauchée illégalement et souligne qu’elle n’a pas de brevet de 2e classe et, surtout, qu’elle enseigne le français. Un bref d’injonction interdit aux commissaires d’embaucher une enseignante bilingue. Néanmoins, les commissaires francophones embauchent une nouvelle enseignante bilingue pour l’école séparée de Green Valley. Il s’agit de Florence Quesnel. En janvier 1916, les commissaires Médéric Poirier et Jean Ménard sont reconnus coupables d’avoir versé un salaire à Florence Quesnel pour enseigner le français. En protestation contre le Règlement XVII, les deux commissaires préfèrent faire de la prison au lieu de payer l’amende. L’affaire révolte les parents francophones qui décident d’établir une école libre, l’école du Sacré-Coeur. Au début des années 1920, les contribuables francophones ne réussissent toujours pas à obtenir la collaboration des catholiques anglophones. De plus, des inspecteurs anglophones sont déterminés à éliminer l’enseignement du français des écoles de la région. En août 1921, Florence Quesnel écrit à l’ACFEO afin de savoir si l’école séparée no 8 de Lochiel est une école bilingue. C’est que le secrétaire francophone de la commission des écoles séparées songe à embaucher Christine Quesnel, la soeur de Florence. Or, les membres anglophones de la commission et les inspecteurs d’écoles de la région estiment que l’école n’est pas bilingue et tentent d’empêcher qu’on y enseigne le français. La question est importante car elle peut avoir des répercussions sur l’ensemble des écoles séparées fréquentées par les Franco-Ontariens. En effet, le statut d’école séparée ne semble offrir aucune protection pour le droit à l’enseignement en français. En juillet 1921, Christine Quesnel demande à l’inspecteur J. E. Jones si son diplôme de 3e classe d’une école modèle bilingue lui permet de prendre la direction de l’école no 8 de Lochiel. L’inspecteur Jones lui répond que son diplôme ne donne droit à une certification que pour les écoles bilingues. Or, selon lui, l’école no 8 de Lochiel est une école séparée qui n’a pas de statut bilingue. Suite à cette réponse inquiétante, Christine Quesnel refuse d’enseigner à l’école no 8 de Lochiel car elle craint que son inexpérience soit exploitée par l’inspecteur anglophone qui pourrait ainsi empêcher tout enseignement du français à cette école. Bref, seule l’école libre du Sacré-Coeur peut assurer un enseignement français dans cette section scolaire. Financée par les parents francophones de Green Valley et par l’ACFEO, l’école libre de Green Valley existera jusqu’à ce que la commission des écoles séparées accepte d’établir des classes bilingues, quelques années après la résolution du Règlement XVII en 1927.

L’école libre de Pembroke

En septembre 1923, la commission des écoles séparées ouvre une nouvelle école à l’ouest de la ville. Les contribuables francophones croyaient que l’école compterait un nombre suffisant d’enseignants francophones pour les élèves francophones. Plus du deux tiers des élèves de l’école sont canadiens-français. Cependant, à la rentrée des classes, le personnel enseignant ne compte dans ses rangs qu’une seule enseignante francophone, Jeanne Lajoie, une enseignante de 24 ans originaire de Lefaivre (Ontario). Cependant, son embauche a pour effet de créer un froid entre elle et les Soeurs de Saint-Joseph qui dirigent l’école. Le conseil scolaire la remplace alors par une soeur enseignante anglophone qui ne parle pas le français. Les parents demandent au conseil scolaire, puis aux autorités religieuses du diocèse de rétablir Jeanne Lajoie dans ses fonctions.

Cependant, on leur refuse le droit à tout enseignement en français. Le Cercle Lorrain, association nationaliste locale dirigée par Alfred Longpré, crée une école libre avec Jeanne Lajoie comme enseignante. Située dans la cuisine de la maison de Moïse Lafrance, le seul francophone du conseil des écoles séparées de Pembroke, l’école Jeanne D’Arc accueille environ 50 élèves. L’école reçoit l’appui de Samuel Genest, le président de la Commission des écoles séparées d’Ottawa, qui part en campagne à travers l’Ontario français et le Québec en faveur de l’école libre de Pembroke. L’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC) s’occupe de recueillir les fonds. Grâce à cet appui financier, l’école déménage dans un édifice pouvant contenir deux salles de classes plus spacieuses. L’école accueille bientôt entre 75 et 100 élèves. De son côté, Jeanne Lajoie accepte d’enseigner sans salaire. Elle consacre ses étés à ramasser des fonds pour maintenir l’école ouverte. Elle devient une héroïne aux yeux de ses contemporains à travers le Canada français. Jeanne Lajoie enseigne jusqu’en 1926. En septembre 1927, le conseil des écoles séparées de Pembroke consent à embaucher des enseignantes francophones et à ouvrir quatre classes réservées aux élèves francophones. De santé fragile, Jeanne Lajoie entre dans un sanatorium du Québec où elle meurt en 1930.

L’éveil de la race

L’hommage au patriote Alfred Longpré à l’Assomption

Hommage à Jeanne Lajoie, la « Pucelle de Pembroke »

Pèlerinage patriotique des élèves du Séminaire de Joliette

Cette même année, Alfred Longpré publie une brochure lui rendant hommage. En 1940, l’abbé Lionel Groulx rappellera, à son tour, l’héroïsme de la « Pucelle de Pembroke ». Par ailleurs, le patriotisme d’Alfred Longpré sera également reconnu pendant plusieurs décennies à travers le Québec et l’Ontario français. En 1938, le cardinal Rodrigue Villeneuve et l’abbé Lionel Groulx rendront hommage à leur tour au « Vieux Longpré » lors d’une cérémonie se déroulant dans sa paroisse natale de L’Assomption, Québec. Pendant cette cérémonie, un monument est érigé en hommage à son patriotisme. Durant les années 1940, le monument sera visité par de nombreux Canadiens français en pèlerinage patriotique.

![Classe de Mlle Diane Desloges dans l'école indépendante logeant les élèves de l'école Guigues située dans deux magasins vacants appartenant à Alfred Charbonneau à l'angle des rues Dalhousie et Guigues, [ca 1915]. Reproduit de Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, section Notre-Dame, Livre d'or de l'école Guigues, Ottawa, Imprimerie Le Droit, 1917. Université d'Ottawa, CRCCF, BRO-1917-5.](https://reglement17.ca/wp-content/uploads/2021/11/BRO1917-5-p79-653x1024.jpg)