Dès la promulgation du Règlement XVII par le gouvernement ontarien en 1912, d’importantes figures de la classe politique québécoise appuient le mouvement de résistance dirigé par l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario. Elles demandent qu’on fasse justice à la minorité française de l’Ontario, dont elles déplorent qu’elle soit l’objet de mesures qui nuisent à la bonne entente entre les peuples fondateurs du Canada. Leur capacité d’exercer une réelle influence dans le dossier dépend de la place qu’elles occupent dans l’échiquier politique, aux divers moments de l’évolution du conflit. Tant libéraux que conservateurs interviennent pour le Règlement XVII, à Québec comme à Ottawa. Tiraillés entre leur engagement pour leurs frères de l’Ontario, le jeu partisan et l’hésitation à intervenir dans un domaine jugé de compétence provinciale, ces responsables politiques doivent composer avec d’intenses pressions provenant de toutes parts.

- Lomer Gouin

- La motion Bullock et la loi Galipeault, 1915 et 1916

- La motion Lapointe, mai 1916

- Thomas Chapais

- Les chefs conservateurs québécois : Thomas Chase Casgrain, Pierre-Édouard Blondin et Ésioff-Léon Patenaude

- Louis-Alexandre Taschereau

Lomer Gouin

En éclatant en 1912, la crise du Règlement 17 permet au premier ministre du Québec, Lomer Gouin, de montrer ses grands talents de tacticien, son flair politique et ses convictions nationalistes. De politicien autoritaire jusqu’alors fortement contesté, le gendre d’Honoré Mercier acquiert ainsi une renommée certaine partout au Canada français, contribuant ainsi à la forte popularité du Parti libéral au Québec, parti qui saura en récolter les fructueux dividendes électoraux.

En effet, après sa prise du pouvoir dans des circonstances polémiques en 1905, Lomer Gouin n’est guère apprécié parmi les cercles qui comptent. Son appartenance à l’aile progressiste du Parti libéral et ses sympathies franc-maçonnes le rendent suspect aux yeux de la hiérarchie de l’Église catholique, Mgr Paul Bruchési, archevêque de Montréal, en tête. Fondé sur l’exploitation des ressources naturelles par des capitaux étrangers, son libéralisme économique lui attire les foudres des ténors de la Ligue nationaliste : Henri Bourassa, Armand LaVergne, Olivar Asselin, Jules Fournier. Toutefois, l’appui fidèle de Rodolphe Lemieux, son associé en affaires et surtout bras droit de Wilfrid Laurier, lui est d’un grand secours de 1905 à 1912.

Au moment de l’adoption du Règlement 17, le contexte politique est défavorable pour Lomer Gouin : Laurier et Lemieux ne sont plus au pouvoir, son propre gouvernement est affaibli par des scandales, la contestation nationaliste est féroce. Dès lors, le premier ministre québécois s’implique progressivement dans la polémique, d’autant plus que les coûts politiques sont peu élevés : il n’entretient guère d’atomes crochus avec les gouvernements conservateurs ontariens de James Whitney puis de William Howard Hearst. Au cours d’une audience accordée par le pape Pie X, il soulève la question en 1913. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale accentue encore plus les tensions nationales, et Lomer Gouin sent alors le vent tourner. Dans un discours à l’Assemblée législative recevant de larges échos dans l’espace public, le premier ministre établit un lien entre les deux événements le 11 janvier 1915 : « Pendant qu’en Europe Anglais et Français luttent à l’envie pour le triomphe de la justice », clame-t-il, « pourquoi faut-il que leurs frères d’Ontario se divisent sur l’opportunité d’enseigner aux enfants d’une minorité la langue des découvreurs de ce pays et qui est aussi celle d’un peuple pour lequel l’Empire joue en ce moment le sort de ses flottes, de ses armées, de ses colonies, de sa vie nationale? » Gouin tonne alors : « au nom de toute la population de Québec […], je demande qu’on fasse justice à la minorité française de l’Ontario et même, au besoin, qu’on soit généreux envers elle ».

Le discours du 11 janvier 1915, qui sera suivi de l’adoption de la motion Bullock quelques jours plus tard et de la loi Galipeault l’année suivante, consacre Lomer Gouin comme l’un des champions de la cause du fait français en Ontario : les militants de l’ACFÉO se tournent régulièrement vers lui pour solliciter son appui. Le premier ministre québécois participe ainsi le 25 janvier 1915 à la grande manifestation contre le Règlement 17 à l’université Laval. Ce geste lui concilie l’appui de deux autres participants de prestige : le nationaliste Armand LaVergne et le puissant cardinal de Québec, Mgr Louis-Nazaire Bégin. Mieux encore, Henri Bourassa, son adversaire acharné qui l’a défait dans son propre comté en 1908, a au sujet du chef de gouvernement, des propos des plus flatteurs au cours de la campagne électorale de 1916 : « Le Parti libéral, c’est quelque chose ; Gouin, c’est quelqu’un ».

La politique est affaire de rapports de force pour Lomer Gouin. Tout au long de la crise du Règlement 17, ces rapports ne doivent pas être défavorables pour le premier ministre québécois. Aussi, il attise les braises sans souffler sur le feu. Avec la loi Galipeault de 1916, il refuse ainsi que la Province de Québec verse directement des subsides aux Franco-Ontariens, mais il permet aux commissions scolaires d’agir en ce sens. La même année, il appuie le mouvement de la Bonne Entente initié par les Torontois John Milton Godfrey et Arthur Hawkes, mouvement qui veut établir des relations harmonieuses entre Canadiens français et anglais. Du même souffle, il laisse en décembre 1917, son député Joseph-Napoléon Francoeur déposer une motion acceptant « la rupture du pacte fédératif de 1867 si, dans les autres provinces, on croit qu’elle est un obstacle à l’union, au progrès et au développement du Canada ». Toutefois, les rapports de force ne sont pas que des expressions de cynisme : Lomer Gouin demeure foncièrement attaché à ses convictions et à la situation des « blessés de l’Ontario ». Au cours du débat sur la motion Francoeur, il se réfère à « des divisions et des luttes regrettables » au sujet de « la langue dans les écoles », pour conclure : « À quoi servirait de nous mettre en guerre avec nos compatriotes de langue anglaise, nous nous entretuerions et il faudrait finir par se réconcilier ». Invité à joindre le gouvernement d’union en 1918 et en 1919, Lomer Gouin exige entre autres une concession, la modification du Règlement 17 en Ontario, ce que le premier ministre canadien Robert Borden ne peut accorder. Enfin, les rapports de force n’ont qu’un temps. Lorsqu’il quitte son poste de premier ministre québécois en 1920, l’homme politique perd également de sa capacité d’influence dans ce dossier litigieux. Même s’il passe au cabinet fédéral en 1921, Lomer Gouin n’appartient pas au groupe des partisans de William Lyon Mackenzie King et d’Ernest Lapointe. Les « blessés d’Ontario » ne peuvent plus vraiment compter sur lui.

La motion Bullock et la loi Galipeault, 1915 et 1916

Dès les débuts de 1915, le premier ministre québécois Lomer Gouin entre de plain pied dans l’arène pour combattre le Règlement 17. Le contexte s’y prête : les conservateurs de Robert Borden sont au pouvoir à Ottawa, la Première Guerre mondiale vient d’éclater, l’effervescence nationaliste connaît une escalade importante et les manifestations dans l’espace public deviennent plus fréquentes. Henri Bourassa, le grand tribun et adversaire acharné de Lomer Gouin, s’active d’ailleurs pour la cause franco-ontarienne dans les pages du Devoir. Un autre adversaire coriace, Armand LaVergne, est de toutes les tribunes pour dénoncer la réglementation ontarienne. Le premier ministre saisit donc l’occasion pour agir : il en va de la paix civile et des droits des minorités, mais aussi des rapports de force au sein du monde politique. Toutefois, l’intervention doit être délicate. Se piquant d’autonomie provinciale, le premier ministre québécois ne veut pas être accusé d’ingérence dans les affaires d’une province voisine, ce qui l’exposerait ensuite à un traitement similaire.

À la suite de son discours du 11 janvier 1915 où il appuie la lutte contre le Règlement 17, Lomer Gouin porte le combat sur la scène parlementaire, là où il est possible de canaliser formellement la prise de parole et de réduire les dérapages dommageables pour l’ordre public. Tout d’abord, usant de calcul politique et de finesse stratégique, il incite le député libéral de Shefford, William Stephen Bullock, à déposer une motion sur les écoles bilingues d’Ontario. Le geste est habile, en effet. Membre du Conseil protestant de l’instruction publique, W. S. Bullock est un pasteur baptiste qui a exercé son ministère à Ottawa, et que l’on ne peut soupçonner de sympathies papistes. Appuyée par un autre Anglo-protestant, le député de Montréal no 4 et whip libéral John Thomas Finnie, la motion du 13 janvier 1915 plaide en faveur du respect des droits des minorités, dont celle de « la population française de l’Ontario et du Canada » qui « a certains droits moraux ». William S. Bullock insiste : « [nous] regrettons qu’il y ait des difficultés » et « nous espérons qu’un accord amical s’établira bientôt à l’échelle nationale, basé sur les droits des minorités reconnus par l’Empire britannique partout dans le monde ». La motion recueille tous les suffrages, de Louis-Alexandre Taschereau au chef de l’Opposition conservatrice Joseph-Mathias Tellier et surtout au turbulent député de Montmagny, Armand LaVergne. Reconnaissant avoir été devancé par les libéraux, ce dernier se rallie avec panache « à la motion pour venir en aide à ceux qui souffrent » et dont il faut entendre « la prière de chaque jour » : les « petits persécutés d’Ontario ».

Le son des prières ne suffit pas vraisemblablement. Encouragé par le jugement de la Cour d’appel de l’Ontario qui maintient en juillet 1915 la validité du Règlement 17, le gouvernement ontarien de William Howard Hearst nomme une nouvelle commission des écoles séparées d’Ottawa pour remplacer l’ancien conseil, rétif devant les mesures provinciales. Avec des figures de proue telles que les sœurs Béatrice et Diane Desloges, le mouvement franco-ontarien de désobéissance civile reçoit alors une sympathie accrue de la part des Canadiens français du Québec. Devant la radicalisation de l’appui, Lomer Gouin incite le député libéral de Bellechasse, Antonin Galipeault, à présenter en février 1916 un projet de loi autorisant les municipalités et les commissions scolaires « à contribuer de leurs deniers pour des fins patriotiques, nationales ou scolaires ». Encore ici, la manœuvre est adroite. Ce n’est pas la Province qui intervient directement mais bien des administrations locales qui peuvent désormais contribuer au salaire des « institutrices catholiques canadiennes-françaises ontariennes, puisque leur gouvernement s’y refuse », selon les mots de Louis-Alexandre Taschereau. Bien qu’il soit amendé à la suite des interventions de Thomas Chapais au Conseil législatif – les municipalités, contrairement aux commissions scolaires, sont des émanations de l’État provincial –, le projet de loi reçoit l’approbation de la grande majorité des membres de l’Assemblée législative. Une voix détonne alors, celle du nouveau chef de l’Opposition, Philémon Cousineau. « Mêlons-nous de nos affaires », s’exclame le député conservateur de Jacques-Cartier, puisqu’ « [on] n’y gagnera rien et on nuira plutôt à la minorité qu’on ne l’aidera ». Pour ce dernier, « [une] décision du gouvernement de Québec favorable au bill aura pour effet d’indisposer le gouvernement ontarien à notre égard ». Éberlué et caustique, Armand LaVergne lui réplique : « C’est évident. Le moyen le plus rapide de trancher la question, c’est de se mettre la tête sur le billot ».

Dans le contexte tumultueux du printemps 1916, le chef conservateur commet alors un véritable suicide politique. À ses proches, Lomer Gouin confie que « Cousineau est coulé; préparons des élections », élections qu’il emportera haut la main le 22 mai 1916. Plus dur encore, Henri Bourassa jette : « Le Parti conservateur ce n’est plus rien, Cousineau ce n’est personne ». En effet, vu son opposition à la loi Galipeault, le député de Jacques-Cartier perd son siège. À l’apogée de la crise du Règlement 17 et à la veille de celle de la Conscription, les libéraux de Lomer Gouin ont établi maintenant leur domination sans partage au Québec.

La motion Lapointe, mai 1916

L’onde de choc du Règlement 17 engendre de nombreuses secousses qui bouleversent le paysage politique canadien. Ainsi en est-il du grand projet de bonne entente entre les deux peuples fondateurs, projet dont Wilfrid Laurier est le héraut. Au début, le chef du Parti libéral canadien, relégué dans l’opposition depuis 1911, ne semble pas concerné outre mesure par la crise ontarienne, d’autant plus que plusieurs ténors libéraux – dont le chef ontarien Newton Rowell – approuvent le Règlement 17. Toutefois, la question interpelle de plus en plus l’ancien premier ministre canadien à partir des grandes mobilisations nationalistes de 1915. Il en va maintenant pour lui de l’unité canadienne et du droit des minorités, causes qu’il doit défendre devant le Parlement canadien.

C’est ici que rentre en scène le député libéral de Kamouraska, Ernest Lapointe. Peu connu jusqu’aiors mais apprécié de son chef, il fait partie du petit groupe avec Rodolphe Lemieux et possiblement Laurent-Olivier David et Paul-Émile Lamarche qui préparent le texte d’une motion à soumettre à la Chambre des communes. Le texte est somme toute modéré à l’image de Wilfrid Laurier : après une déclaration réitérant le principe de l’autonomie provinciale dans ses champs de compétence, il appelle l’Assemblée législative de l’Ontario « à faire en sorte qu’il ne soit pas porté atteinte au privilège que les enfants d’origine française ont de recevoir l’enseignement dans leur langue maternelle ». Nulle mention n’est faite au pouvoir de désaveu du Parlement canadien au sujet des lois provinciales. La situation est assez tendue en 1916 qu’il n’est pas nécessaire de mettre de l’huile sur le feu.

Au début du mois de mai 1916, Wilfrid Laurier soumet à son caucus le projet de motion. Plusieurs de ses députés anglophones manifestent alors leur profond mécontentement, mais le chef est maintenant déterminé à aller de l’avant. C’est Ernest Lapointe qui se voit chargé du dépôt de la motion le 9 mai 1916. Parlant en anglais, le député de Kamouraska use d’un ton conciliant mais sans détours : certes, souligne-t-il, les avocats du Règlement 17 clament qu’ils ne veulent pas empêcher l’enseignement du français « but the wolf would always find a justification for eating the lamb ». Puis, le 10 mai, Wilfrid Laurier prend la parole. Le grand tribun livre alors l’un des discours marquants de sa longue carrière. « Si je demande pour la jeunesse de ma race l’enseignement de l’anglais, allez-vous lui refuser d’apprendre aussi la langue de nos pères et de nos mères? Voilà ce que je réclame, rien de plus », affirme l’ancien premier ministre. « Cet appel », conclut-il, « je prendrai la liberté de le faire ici à Ottawa, non dans un esprit d’arrogance, mais dans le même esprit qui a inspiré les institution britanniques, dans l’espoir qu’il sera entendu à Ottawa, à Toronto et jusqu’à Winnipeg ».

Hélas pour Wilfrid Laurier, cet appel n’est pas entendu. Le premier ministre conservateur Robert Borden refuse de poursuivre en ce sens, en arguant du respect des droits provinciaux. Mise au vote dans la nuit du 12 mai, la motion Lapointe est défaite par 47 voix, dont celle d’onze députés libéraux de l’Ouest. Pour le chef libéral, c’est l’effondrement à la fois de sa politique de conciliation nationale et de l’unité de son parti. Il ne se relève pas vraiment de cet échec, d’autant plus que le Parti libéral connaît une défaite cuisante en 1917 devant le gouvernement d’union de Robert Borden. Après le décès de Wilfrid Laurier en 1919, ce sont ses successeurs – William Lyon Mackenzie King et son lieutenant, l’incontournable Ernest Lapointe – qui doivent reconstruire le parti. Devant les déchirements de mai 1916, ils en tirent une leçon de realpolitik : pour reconquérir le pouvoir, il importe d’assurer l’unité du parti en évitant d’aborder de front les motifs majeurs de dissension comme le Règlement 17.

Thomas Chapais

Conseiller législatif à Québec depuis 1892, avocat et historien, ultramontain convaincu, héritier par ascendance et par mariage des plus importantes familles conservatrices au Québec – son père Jean-Charles et son beau-père Hector Langevin furent des proches de John A. Macdonald –, Thomas Chapais est l’un des plus influents responsables politiques au moment de l’éclatement de la crise du Règlement 17. Cette influence qui sera décisive dans le déroulement de la polémique, découle de deux facteurs inter-reliés : la conjoncture partisane très particulière des années 1911-1921, le vaste réseau informel de relations du professeur de l’université Laval.

La conjoncture partisane d’abord. Si les conservateurs de Robert Borden sont au pouvoir depuis 1911 à Ottawa, ils sont fortement minoritaires au Québec. Pis encore, le parti provincial est anémique au cours de cette période, pour ne reprendre des forces que sous la houlette d’Arthur Sauvé en 1923. Qui plus est, les ténors conservateurs québécois n’ont guère d’envergure dans l’espace public. Il faut donc une voix conservatrice pour représenter le Québec à Ottawa, et Ottawa au Québec : le vieux sage Thomas Chapais sera cette voix.

Le réseau ensuite. Intellectuel respecté et directeur du journal L’Événement, Thomas Chapais cultive des relations personnelles et suivies dans plusieurs cercles influents : ceux de la hiérarchie catholique au Canada français et à l’étranger ; de la vie associative nationale – entre autres la Société Saint-Jean-Baptiste et l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario – ; des milieux parlementaires de Québec, d’Ottawa et des autres provinces. Dès 1912, notamment lors du premier Congrès de la langue française au Canada en juin 1912 où il est l’un des principaux intervenants avec Napoléon Belcourt, la situation en Ontario le préoccupe. Sa correspondance en témoigne : partisan de l’entente entre les deux races fondatrices, il propose dès le 15 avril 1912 la mise sur pied d’un système public d’écoles séparées, afin d’éviter aux parents canadiens-français une « double taxation ». À la suite de la manifestation du 22 juin 1913 à Ottawa en faveur de la cause franco-ontarienne, Thomas Chapais entreprend des démarches auprès du premier ministre ontarien James Whitney : il se fait rabrouer par ce dernier puisque le Règlement 17, question provinciale, ne regarde pas les Québécois.

Si ses convictions nationalistes ne font guère de doutes, l’escalade de la mobilisation met à rude épreuve son esprit de conciliation et sa volonté de ne pas embarrasser le gouvernement Borden. Thomas Chapais n’hésite pas à contribuer de sa plume aux pages du Droit, de ses discours et de son soutien constant aux leaders de la cause tels que le père Charles Charlebois, Samuel Genest et Philippe Landry. Toutefois, il diverge régulièrement sur les stratégies à adopter contre le Règlement 17. À sa nièce Hectorine Barnard, il regrette le 15 février 1913 de voir que les « amis de là-bas [les Canadiens français d’Ontario] semblent vouloir nous entraîner dans une campagne publique et énergique qui ne leur serait certainement plus nuisible qu’utile ». Au moment de la motion Lapointe en 1916, Thomas Chapais ne veut pas laisser la défense des minorités aux seuls libéraux, tout en craignant une requête en désaveu du Règlement 17, ce qui engendrait une crise majeure entre le Dominion et les provinces. Il privilégie nettement la stratégie des tractations discrètes auprès de personnages politiques influents. Il s’y emploie auprès du cardinal Louis-Nazaire Bégin, où il plaide sans succès en novembre 1916 l’envoi d’un représentant des Canadiens français à Rome. Il s’active aussi auprès des ministres conservateurs Pierre-Édouard Blondin et Ésioff-Léon Patenaude. Dans une lettre au premier ministre canadien Robert Borden datée du 17 avril 1916, il se réfère aux exemples de la guerre des Boers ou encore du nationalisme serbe lors de la Première Guerre mondiale, afin de lui faire comprendre la vigueur de la réaction contre le Règlement 17. Soucieux de la bonne entente, Thomas Chapais lui affirme que « la paix », qui est « essentielle pour le progrès et l’unité du pays », « découlera de la reconnaissance » des droits des Canadiens français. Si Robert Borden lui reconnaît une certaine influence en le nommant en 1919 au Sénat canadien, le leader conservateur québécois n’est pas compris de tous dans la poursuite de sa stratégie informelle, comme en lui témoigne le juge de Saint-Boniface Louis-Arthur Prudhomme qui, le 1er janvier 1920, en appelle à ne pas « être conciliant à outrance lorsque nos droits sont menacés ».

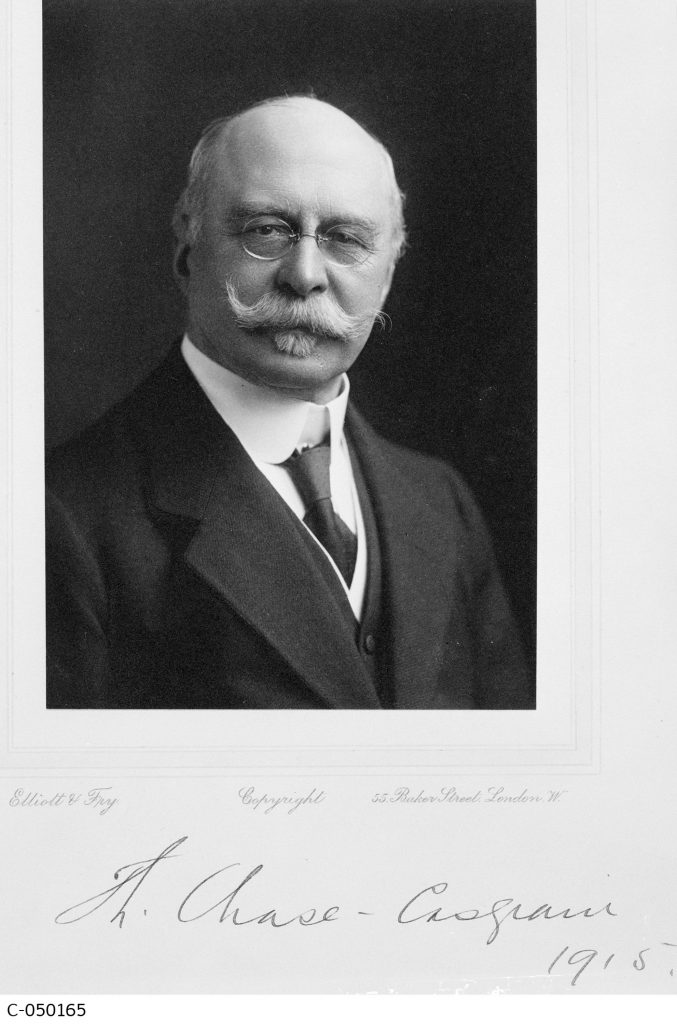

Les chefs conservateurs québécois : Thomas Chase Casgrain, Pierre-Édouard Blondin et Ésioff-Léon Patenaude

La crise du Règlement 17 montre les limites du jeu partisan et la grande importance des rapports de force en présence. Les conservateurs canadiens-français subiront ainsi les fâcheuses conséquences de cet état de fait, bien que la conjoncture leur soit favorable à l’origine. En effet, sous la direction de Frederick D. Monk, les conservateurs nationalistes québécois jouent un rôle substantiel dans la défaite des libéraux de Wilfrid Laurier en 1911. Toutefois, mécontent des orientations impérialistes du gouvernement, F. D. Monk démissionne rapidement du cabinet de Robert Borden. Au moment de l’escalade de la crise du Règlement 17 après 1913, trois responsables conservateurs occupent le devant du pavé au Québec. Deux sont d’allégeance nationaliste: le secrétaire d’État Pierre-Édouard Blondin et le ministre du Revenu Ésioff-Léon Patenaude, élu député d’Hochelaga lors d’une élection partielle en 1915. Le troisième est nettement plus contesté en raison de son attachement résolu à l’Empire britannique : Thomas Chase Casgrain, propriétaire du journal L’Événement, militant bleu issu d’une famille fortement politique, avocat de la Couronne lors des procès de Louis Riel et d’Honoré Mercier. Devant ses états d’armes antérieurs, Robert Borden le nomme en 1914 comme lieutenant au Québec et ministre des Postes.

Par leur proximité des lieux de décision, les conservateurs canadiens-français occupent donc une position cruciale dans la crise du Règlement 17, position qui les soumet à d’intenses pressions. Certains d’entre eux choisissent leur camp: c’est le cas du Président du Sénat canadien Philippe Belcourt, qui démissionne en 1916 pour participer pleinement au combat. D’autres, comme Thomas Chase Casgrain, sont beaucoup plus réticents, soit par conviction, soit par calcul. Dans une lettre date du 23 mars 1915 à Thomas Chapais, l’impérialiste T.C. Casgrain traduit son malaise : « L’agitation qui se fait dans la province de Québec est malheureuse et, loin de procurer ou favoriser des sympathies en faveur de la minorité française de l’Ontario, elle ne fait qu’éloigner un grand nombre de ceux qui auraient voulu être nos amis et excite les autres ». Néanmoins, les pressions s’accentuent en 1915 et 1916, notamment de la part de la hiérarchie canadienne-française de l’Église catholique, Mgr Louis-Nazaire Bégin en tête. L’attentisme ne pouvant plus être une option, il leur faut agir.

D’abord, ils se constituent comme intermédiaires obligés auprès du premier ministre Robert Borden. Ainsi, Thomas Chase Casgrain et Pierre-Édouard Blondin accompagnent l’abbé Joseph-Alfred Myrand, curé de la paroisse de Sainte-Anne d’Ottawa, lorsque ce dernier présente sans succès ses doléances au chef de gouvernement en février 1916. Puis, le prélude de la motion Lapointe au printemps 1916 les oblige à se compromettre davantage. Thomas Chapais les alerte : il ne faut pas abandonner aux seuls libéraux de Wilfrid Laurier la défense des minorités. Thomas Chase Casgrain et Pierre-Édouard Blondin s’adjoignent le nationaliste Ésioff-Léon Patenaude pour concevoir une réplique des conservateurs. Leur mémoire du 21 avril au premier ministre plaide pour l’unité nationale en pleine guerre mondiale : ils souhaitent voir vibrer l’esprit des Pères de la Confédération, soit celui d’un Canada où les deux peuples fondateurs sont égaux et où le statut de la langue française est pleinement reconnu. Pour ce faire, au lieu de désavouer la législation ontarienne, ils proposent donc au gouvernement de soumettre la question à Londres, à un comité spécial du Conseil privé du Roi. Embarrassé, Robert Borden consulte son cabinet en l’absence du triumvirat, ce dernier désireux de ne pas influencer indument leurs collègues. Le solliciteur général Arthur Meighen donnera la réponse finale : il n’en est pas question car le Règlement 17 relève des seules compétences provinciales.

Dès lors, le rapport de force défavorise nettement les conservateurs canadiens-français. Bons soldats, ils s’opposent à la motion Lapointe, ce dont ils doivent se justifier devant l’épiscopat québécois. Bien que le Prince Arthur, gouverneur général du Canada, l’incite à demeurer en poste, Thomas Chase Casgrain perd rapidement toute influence, et meurt d’une pneumonie en décembre 1916. Pierre-Édouard Blondin s’enrôle en 1917 pour le front, ce dernier et Ésioff-Léon Patenaude perdant leurs sièges au cours de l’élection fédérale de 1917. Même si leurs carrières politiques se poursuivent après la crise de la Conscription – P.-É. Blondin étant nommé président du Sénat en 1919 et É.-L. Patenaude, lieutenant-gouverneur du Québec en 1934 –, les dés en sont jetés : ils ne sont plus des intervenants majeurs dans la question du Règlement 17 et dans sa résolution.

Louis-Alexandre Taschereau

Descendant d’une lignée prestigieuse de seigneurs, d’ecclésiastiques, de juristes et d’hommes politiques ; avocat renommé qui fut bâtonnier de la Province en 1912 et 1913 ; Louis-Alexandre Taschereau appartient de plein droit aux cercles des élites du pouvoir au Québec. Député libéral de Montmorency puis ministre des Travaux publics sous les gouvernements de Lomer Gouin, il est le leader de l’aile de Québec au sein du Parti libéral. À ce titre, son ascendant sur la députation, son influence auprès des responsables politiques du Québec et d’ailleurs, ainsi que ses ramifications dans les milieux d’affaires et professionnels en font un politique habile, un leader incontournable et un adversaire redouté. Au moment de la crise du Règlement 17, Louis-Alexandre Taschereau est appelé à jouer un rôle qui devient prépondérant avec le temps, surtout après sa nomination en 1920 comme successeur de Lomer Gouin et premier ministre du Québec. Toutefois, à l’instar de son parent par alliance Thomas Chapais avec lequel il entretient une correspondance, sa conception élitiste de l’exercice du pouvoir et son respect scrupuleux des compétences l’inclinent à préférer l’ombre plutôt que la lumière.

Lieutenant de Lomer Gouin mais aussi beau-frère de Philippe Landry, Louis-Alexandre Taschereau adopte la même position que son chef dès 1912, mais avec un souci constant de conciliation et une modération toute matoise. Ainsi, après le fameux discours du premier ministre québécois en janvier 1915, il relève que « l’impression que m’ont laissée les hommes d’Ontario est que cette question en est une qu’ils veulent régler, mais ils craignent peut-être trop certains coins de leur province où l’esprit britannique de nos jours, esprit large, généreux et tolérant, n’a pas encore pleinement pénétré ». À Armand LaVergne qui le tance en 1916 sur son nationalisme, il rétorque qu’Il a « assez de confiance en la cause des Canadiens français de l’Ontario pour croire qu’elle triomphera et que leur malaise n’est que passager ».

Premier ministre, Louis-Alexandre Taschereau souligne dès sa première intervention au début de la session de 1921 sa politique gouvernementale : « C’est d’abord la revendication énergique et complète de notre autonomie provinciale » puisque le « pacte fédératif doit être pleinement respecté dans l’esprit et dans la lettre ». Bien « qu’un impérialisme outré, d’où qu’il vienne, de près ou de loin, ne trouvera pas droit de cité chez nous » en se référant implicitement aux crises des dernières années, Taschereau ajoute qu’« il est des problèmes qu’il incombe à d’autres de résoudre, les nôtres ont les premiers titres à notre attention ». Le mot est dit : vu le respect des compétences provinciales, la Province de Québec n’interviendra pas directement en faveur de la cause franco-ontarienne.

Ce qui ne signifie pas que la Province de Québec n’intervient pas indirectement, loin de là. Louis-Alexandre Taschereau appuie en privé les leaders franco-ontariens, tels que le sénateur Napoléon Belcourt en 1924. Surtout, il use des tractations diplomatiques avec son homologue ontarien George Howard Ferguson. La géopolitique des relations interprovinciales joue ici pour offrir un rapport de force favorable : le développement économique de l’Ontario dépend d’un front commun des deux provinces contre le gouvernement de William Lyon Mackenzie King et d’un accord interprovincial sur l’hydroélectricité. Dès 1924, le rusé premier ministre québécois lie dans des rencontres privées le règlement de la question scolaire ontarienne à toute entente entre Québec et Toronto. Le bât blesse : en février 1925, George Howard Ferguson s’emporte en pleine visite de Bonne-Entente à Québec, en réitérant que la langue française n’est pas menacée en Ontario par le Règlement 17. Impavide devant cette réaction épidermique, Louis-Alexandre Taschereau maintient la pression, appuyé en ce sens par l’éphémère premier ministre canadien Arthur Meighen. George Howard Ferguson cède alors : une commission provinciale réexamine la situation de l’éducation en Ontario et propose des amendements majeurs au Règlement 17. Au dépôt du rapport de la commission en 1927 dont il reçoit copie, Louis-Alexandre Taschereau remercie avec une certaine dose de finesse et de perfidie, le premier ministre ontarien pour « le très honnête effort qu’ [il avait] fait pour régler la question des écoles ».

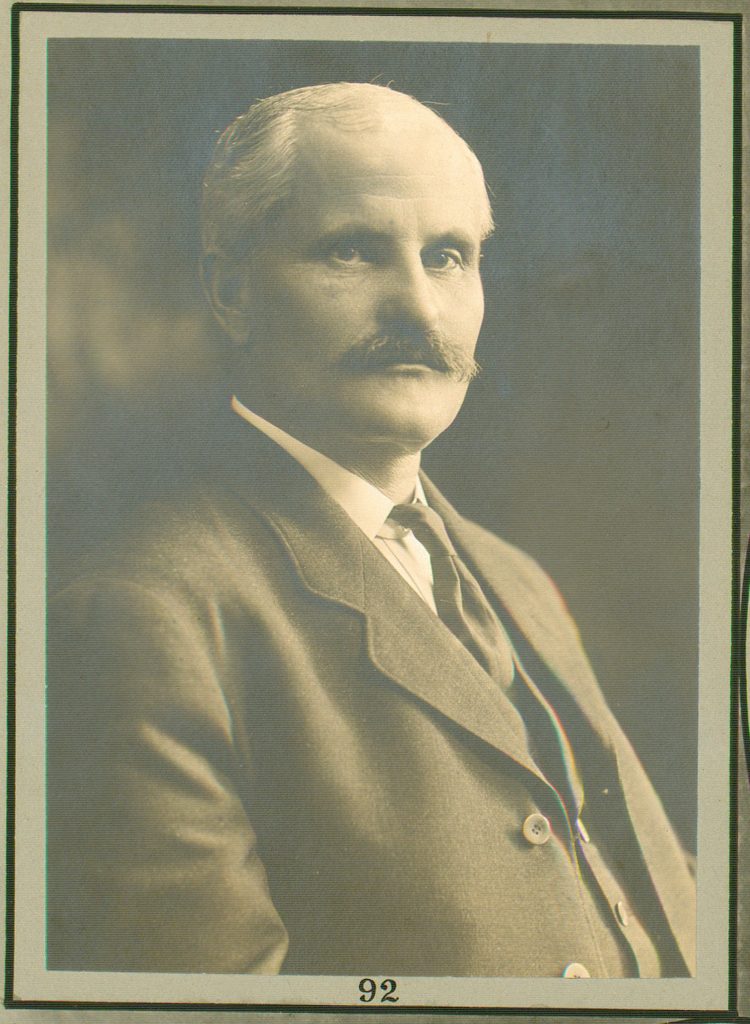

Honorable Louis-Alexandre Taschereau, Premier Ministre du Québec [1867-1952]