En 1912, le gouvernement ontarien adopte le célèbre Règlement XVII, qui interdit l’enseignement en français dans les écoles de la province. La crise qui s’ensuit est souvent considérée comme un moment fondateur de l’identité des Franco-Ontariens. Ceux-ci se donneront, en effet, de nombreux instruments pour faire reculer le gouvernement provincial, dont une presse aussi acharnée que combative. Pourtant, cet épisode ne concerne pas que les seuls Franco-Ontariens. Au contraire, tous les milieux nationalistes canadiens-français y prendront part en se montrant solidaires de leurs « frères persécutés » de l’Ontario. Parmi toutes les institutions franco-ontariennes nées de la lutte scolaire, c’est le journal Le Droit d’Ottawa qui, avec l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario, dirigera la résistance.

- La fondation du Droit

- Les années pionnières du Droit

- La croissance du Droit

- Le mouvement nationaliste

- Jules Tremblay et La Justice

- La Première Guerre mondiale

- Windsor : un bastion

La fondation du Droit

La fondation du Droit ne s’explique qu’en fonction de la crise qui, dès le début du XXe siècle, s’amorce sur la place du français dans les écoles ontariennes. Depuis déjà plusieurs années, une partie du clergé irlandais livre une guerre sourde à l’influence canadienne-française à l’intérieur de l’Église catholique ontarienne et exige de plus en plus ouvertement l’abolition du français dans les écoles séparées de la province. À Montréal, lors du grand congrès eucharistique international de 1910, un archevêque britannique, Mgr Bourne, soutient que, pour assurer son expansion en Amérique, l’Église catholique doit adopter l’anglais comme unique langue de fonctionnement. C’est Henri Bourassa, politicien, militant nationaliste et fondateur, la même année, du Devoir de Montréal, qui monte à la tribune pour fournir la réplique au prélat britannique. Les Canadiens français, s’exclame-t-il, ont le droit de résister à l’assimilation où qu’ils soient au pays, la langue française représentant, pour eux, la « gardienne » de la foi catholique. Néanmoins, Bourne semble approuver le projet d’anglicisation du lobby irlando-catholique de l’Ontario qui se joindra aux loges orangistes anglo-protestantes pour réclamer l’abolition du français dans les écoles de la province.

Conscients de la menace qui plane sur le maintien du français dans les écoles de leur province, les Franco-Ontariens s’organisent. En 1910, un immense congrès rassemble, à Ottawa, plus de 1 200 délégués représentant toutes les régions de l’Ontario français. Parmi les nombreuses résolutions qu’adoptent les participants, il en est deux qui passeront à l’histoire : la fondation de l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario (ACFEO) et la mise sur pied d’un journal pour défendre les droits linguistiques et religieux des Franco-Ontariens. L’ACFEO verra le jour immédiatement. Pour le journal, ce sera plus compliqué. Il faudra attendre que le gouvernement ontarien adopte, en 1912, le Règlement XVII, qui proscrira l’utilisation de la langue française dans les écoles ontariennes, pour qu’on y donne suite. Le 27 mars 1913, après quelques hésitations, le premier numéro du nouveau quotidien paraît. Il a été baptisé Le Droit par Arthur Joyal des Oblats d’Ottawa, communauté religieuse qui détient la majorité des actions du Syndicat d’Oeuvres sociales, l’organisme propriétaire du journal. Le Droit ne compte, en cette première livraison, que six pages. Mais la simplicité de son apparence ne dissimule rien de la combativité de son caractère, que traduit sa fort belle devise, « L’avenir est à ceux qui luttent ». D’ailleurs, son directeur, l’infatigable père Charles Charlebois, sera parmi les premiers à monter aux barricades pour dénoncer ceux qui, en Ontario, oseront s’acharner contre la langue française.

Les années pionnières du Droit

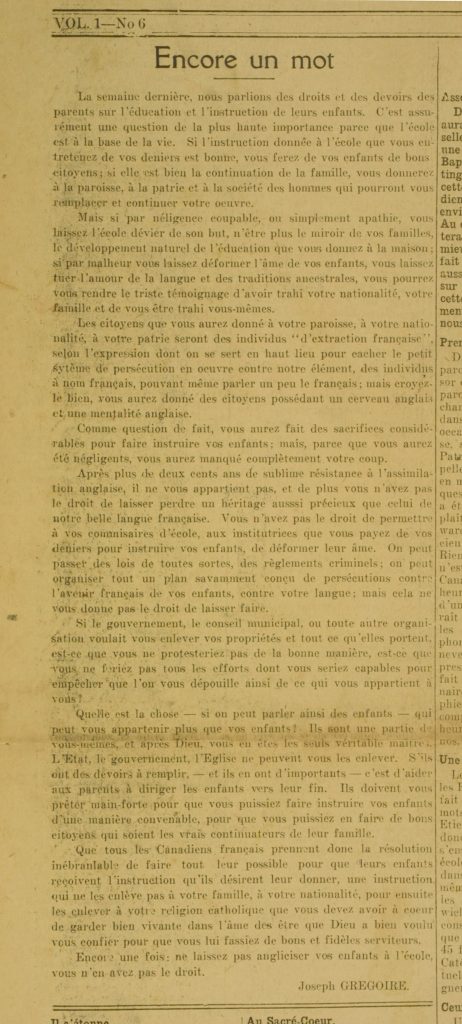

Le Droit, journal canadien-français, nationaliste et catholique, est fondé, en 1913, avec bien peu de moyens. À l’instar du Devoir de Montréal et de L’Action catholique de Québec, le quotidien franco-ontarien tient à maintenir intégrale son indépendance idéologique et refuse de se soumettre à quelque organisme politique que ce soit. À une époque où le financement de la presse par les grands partis politiques constitue encore une norme très largement répandue, Le Droit refuse de troquer son autonomie contre une plus grande sécurité financière. Journal de combat et d’opinion, il doit compter sur le dévouement de ses artisans et sur la générosité de ses amis pour survivre.

C’est le Syndicat d’Oeuvres sociales, fondé en 1912 par un groupe de militants nationalistes canadiens-français, qui possède Le Droit. L’organisme recrute la plupart de ses directeurs dans la grande région de la capitale fédérale. Les premiers bureaux du nouveau journal n’ont rien de très inspirant : ils se situent à l’étage supérieur d’un édifice de la rue York dont le rez-de-chaussée abrite un garage. Après le lancement du premier numéro, qui a coûté plus de 6 000 dollars, la caisse affamée du Droit n’en contient plus que 2 500. L’équipement, durant ces années pionnières, se résume à fort peu de chose : une vieille presse et une vieille linotype en constituent les pièces maîtresses.

La croissance du Droit

Grâce aux campagnes d’abonnement du père Charlebois et à la vente d’actions, Le Droit réussit, en 1915, à se faire construire un nouvel immeuble à l’angle des rues George et Dalhousie. Le personnel dispose désormais d’un environnement plus spacieux : l’atelier de la composition est plus vaste et on a aussi réservé un bureau aux employés chargés de la distribution. En 1918 et 1919, le journal peut se permettre l’achat d’une nouvelle presse rotative et de nouvelles linotypes. En dépit d’une grève qui en ralentit le fonctionnement en 1921, Le Droit semble destiné à un avenir prometteur. Durant les années 1920, il commence, comme bien des journaux, à faire une plus grande place au reportage et à l’information. Cependant, sa politique éditoriale demeure la même et le lecteur y trouve toujours des articles de fond, bien qu’il doive dorénavant les chercher ailleurs qu’à la « une ». Les intellectuels peuvent bien rechigner mais le grand public, lui, ne demande pas mieux : Le Droit, durant les années 1920, double son tirage quotidien qui passe à 13 000 exemplaires.

Le mouvement nationaliste

Un journal farouchement patriote comme Le Droit inspire facilement la sympathie du mouvement nationaliste canadien-français dans son ensemble. Au début du XXe siècle et jusqu’à la Révolution tranquille des années 1960 au Québec, on considère la nation canadienne-française comme une communauté de langue, de culture, d’histoire et de foi, sans égard à l’origine territoriale ou provinciale de ses membres. Les nombreuses crises linguistiques et religieuses qu’ont connues les minorités franco-catholiques partout au Canada depuis la Confédération de 1867 ont systématiquement mobilisé les milieux nationalistes du Québec. Au Nouveau-Brunswick en 1870, à l’Île-du-Prince-Edouard en 1877, au Manitoba en 1890 et, en 1905, dans les nouvelles provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta, c’est sur les écoles séparées (c’est-à-dire catholiques) qu’on s’est acharné. En Ontario, cependant, ce sont les écoles « bilingues » (c’est-à-dire françaises) que le Règlement XVII, dès 1912, frappe d’interdiction. Le conflit scolaire poussera les milieux nationalistes de tout le Canada français à manifester leur solidarité envers leurs « frères » franco-ontariens.

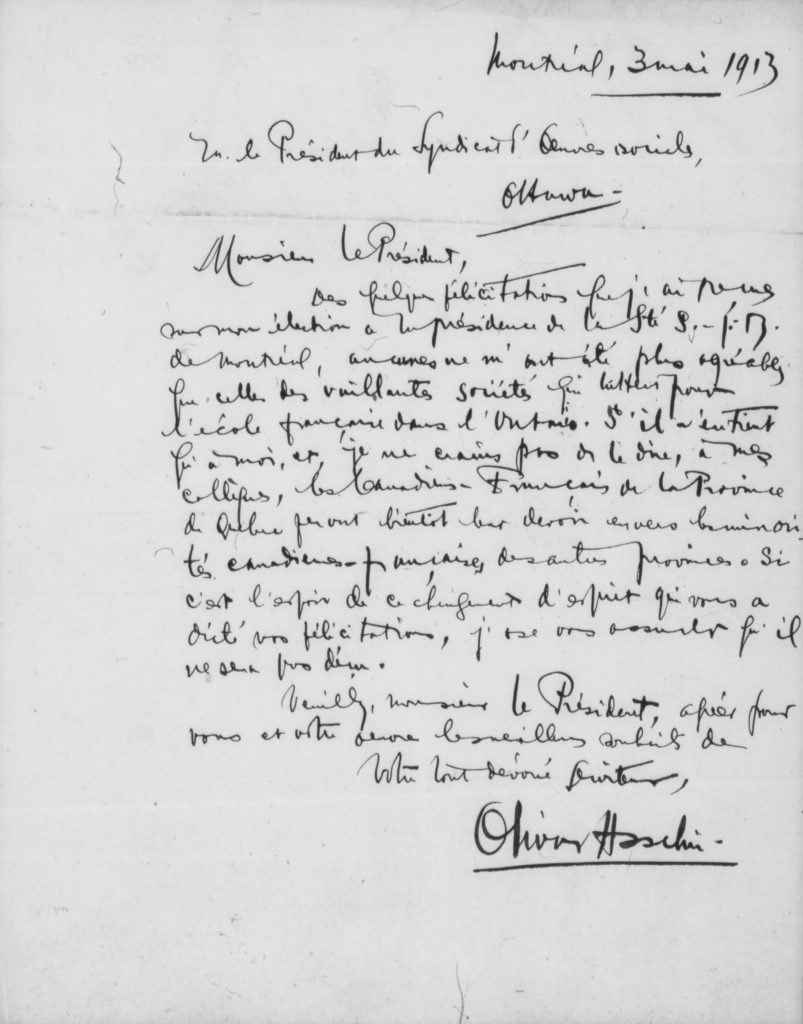

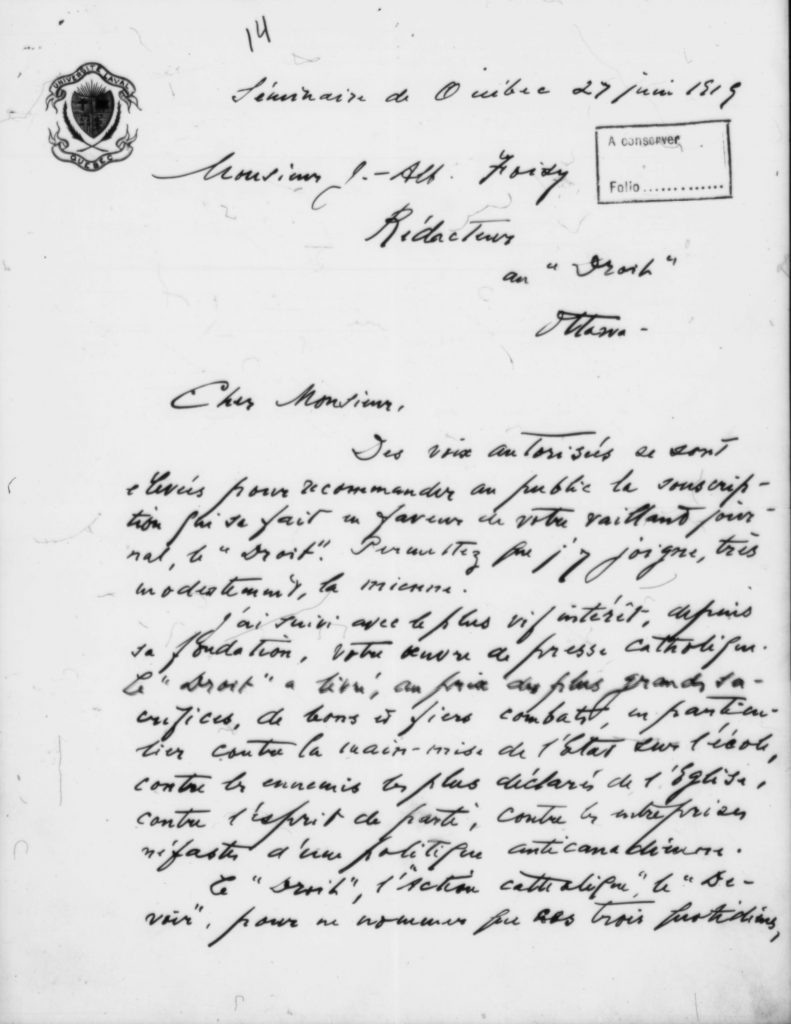

Le Droit bénéficie largement de cette vague de sympathie qui déferle sur les Franco-Ontariens. Ses appuis, parfois, lui proviennent des plus hautes sphères de l’Église catholique. Par exemple, le cardinal et archevêque de Québec, Louis-Nazaire Bégin, permettra au père Charlebois de faire des levées de fond pour le journal à l’extérieur du diocèse d’Ottawa. Au Québec, le quotidien franco-ontarien obtient également l’appui du directeur-fondateur du Devoir, Henri Bourassa, du directeur de L’Action française, l’abbé Lionel Groulx, du président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Olivar Asselin, et de l’illustre théologien de Québec, Mgr Louis-Adolphe Pâquet. Bien entendu, les partisans franco-ontariens du journal ne se comptent plus. Mgr Joseph Hallé, à Hearst, dans le Nord de l’Ontario, est de ceux qui ne lui ménagent pas leurs félicitations. Les Franco-Manitobains ne voudront pas être en reste, eux non plus : l’archevêque de Saint-Boniface, Arthur Béliveau, n’hésite pas à expédier aux rédacteurs du Droit plusieurs mots d’encouragement.

Jules Tremblay et La Justice

Le Droit n’est pas le seul journal de langue française à voir le jour dans la capitale fédérale. Manifestement, les hésitations entourant sa création épuisent la patience de certains militants nationalistes qui décident de passer à l’action en lançant leur propre journal, La Concorde, en juillet 1911. Le seul objectif de cet hebdomadaire : combattre les puissances de l’heure qui travaillent à l’assimilation des Canadiens français de l’Ontario. La Concorde s’éteindra au bout de quelques mois, mais pas avant que La Justice, dont la première livraison paraît en juin 1912, n’en prenne la relève. Cet autre hebdomadaire est l’oeuvre de Jules Tremblay, un membre actif de l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario depuis l’année précédente. Comme La Concorde avant elle, La Justice se lance à corps perdu dans la guerre contre le Règlement XVII et n’hésite pas à user d’un vocabulaire parfois mordant pour en dénoncer les auteurs. Comme La Concorde aussi, elle n’aura pas la vie longue : elle disparaît en 1914, à peine deux ans après sa fondation. Le Droit ayant été mis sur pied l’année précédente, les élites nationalistes franco-ontariennes hésitent vraisemblablement à disperser leurs efforts dans la lutte contre le Règlement XVII.

La Première Guerre mondiale

Malgré tout, on verra apparaître d’autres journaux dans la capitale avant que la crise du Règlement XVII ne prenne fin en 1927. De 1914 à 1918, le Canada, toujours considéré comme une colonie britannique, participe aux côtés de sa mère-patrie à la Première Guerre mondiale qui se déroule en Europe en même temps que la lutte scolaire en Ontario. En 1917, la question de la conscription militaire, que le gouvernement fédéral de Robert Borden se prépare à imposer, déclenche une crise politique qui divise profondément le pays. D’un côté, il y a le Canada anglais, qui revendique de plus en plus férocement la conscription, c’est-à-dire l’enrôlement obligatoire, alors que, de l’autre, le Canada français cherche par tous les moyens à en empêcher l’adoption. La position du Droit en cette affaire est claire, comme l’est celle de l’ensemble de la presse catholique et canadienne-française du pays : le gouvernement fédéral ne possède pas le droit d’exiger que les Canadiens français risquent leur vie sur les champs de bataille européens alors même qu’on s’emploie, en Ontario, à violer leurs droits linguistiques et scolaires les plus fondamentaux.

Les deux grands partis fédéraux ont recours, eux aussi, à la presse pour faire valoir leur position respective auprès du grand public. Les Nouvelles politiques, par exemple, voient le jour en 1914 pour appuyer l’effort de guerre des Conservateurs de Borden, au pouvoir depuis trois ans. Pour sa part, l’opposition libérale, que dirige toujours l’ancien premier ministre Wilfrid Laurier, se range du côté des Canadiens français en s’opposant aux conscriptionnistes. Ses partisans fondent, à cette fin, Le Courrier fédéral, hebdomadaire qui naît en 1917, au plus fort de la crise.

Parmi les autres publications circulant dans la capitale durant la guerre, il y a Un Canadien errant, que fonde Ernest Bilodeau à Montréal en 1915 avant de le transporter à Ottawa en 1917. Si cette revue littéraire bimensuelle accorde une large place aux questions d’ordre culturel et historique, elle participe également au débat politique en s’opposant fermement à la conscription. Toutefois, les difficultés financières qu’elle éprouve dès sa fondation la poussent à fermer boutique en 1919.

Windsor : un bastion

Ailleurs en province, il existe assez peu de journaux durant les années 1910 et 1920. À Cobalt, il y a bien L’Écho du Nord, qui connaît une brève existence entre 1917 et 1919, et Le Nouvel-Ontario qui apparaît à Sturgeon Falls en 1924. Outre Ottawa, l’autre grand centre de résistance au Règlement XVII se situe à Windsor, dans le diocèse de London. De 1909 à 1931, les catholiques de cette région ont comme pasteur nul autre que Mgr Michael Francis Fallon, l’un des plus farouches et des plus intraitables partisans des visées assimilatrices du gouvernement provincial. L’évêque de London donne beaucoup de fil à retordre aux prêtres canadiens-français de son diocèse qui choisissent de défendre les droits de l’école française.

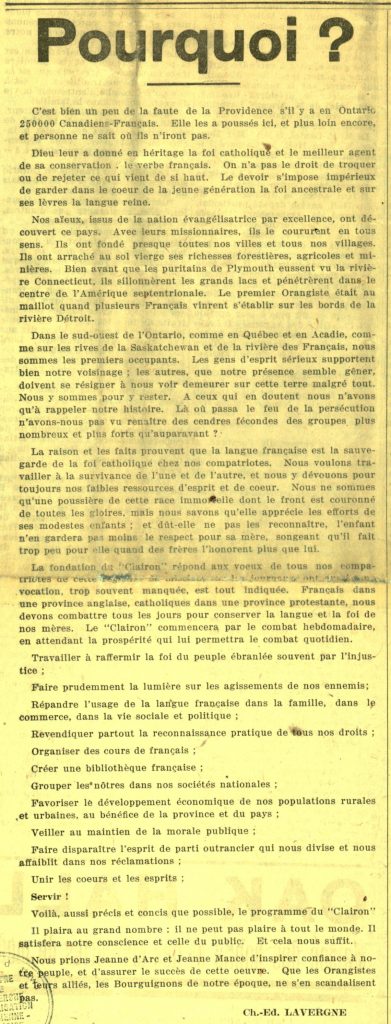

Durant la crise scolaire, trois hebdomadaires se succèdent dans la région de Windsor pour animer la résistance au Règlement XVII. Il y a d’abord Le Clairon qui publie une quinzaine de numéros entre 1913 et 1914. De 1918 à 1920, c’est La Défense qui mène la cabale contre le gouvernement provincial. Ce journal critique, en particulier, le curé de Ford City, le « falloniste » François-Xavier Laurendeau, dont il exige – en vain – le remplacement immédiat. Enfin, de 1921 à 1922, on peut lire, dans la région, La Presse-Frontière, journal auquel collabore le docteur Gustave Lacasse, futur sénateur et fondateur, en 1931, de La Feuille d’érable de Tecumseh.